電気のお役立ち情報

電気のお役立ち情報

ご家庭からの電気に関するご質問

よくあるご相談事例をご紹介いたします。

電気のトラブル対処等にお役立てください。

Q.01

関東電気保安協会はどういうことをしているところなのか

A.01

当協会は次の業務を行っております。

-

調査業務(一般用電気工作物の調査業務)

東京電力パワーグリッド株式会社から委託を受けて、一般家庭や商店など、主として低圧電気設備の安全点検を行っております。

-

保安業務(自家用電気工作物)

お客さまからの依頼により、電気主任技術者に代わって、保安管理業務や技術・コンサルティング業務をお引き受けしています。

-

広報業務

電気使用に関する安全知識の普及と電気災害防止に対する関心を高めるために、各種パンフレットの配布やテレビ・ラジオ等による電気安全PR活動など地域に密着して活発に展開しております。

Q.02

ブレーカーが1個所(同じ場所)だけ切れることが多いがどうしてか。契約容量を増やせば大丈夫か。

A.02

切れることが多いブレーカーは、その回路で使っている電気製品の電気の使用量が多いために切れたものと思われます。

ブレーカーが切れないようにするためには、家電機器(例えば、電子レンジとエアコンなど)を同時にお使いにならないようにされるか、他の回路から使用するなど工夫してください。

契約容量に関するお問い合わせでは、ご契約の小売電気事業者にご確認ください。

電気器具のアンペアの目安

| 電気器具 | アンペア数 |

|---|---|

| インバータエアコン (7~10畳) |

暖房13A、冷房10A(最大時) |

| アイロン | 8A |

| 電子レンジ | 10A |

| 炊飯器 | 8A(炊飯時) |

| こたつ | 1A~5A(弱~強) |

| ドライヤー | 10A |

| 電磁調理器 | 13A |

| 電気カーペット (2畳用) |

6A(全面)、3A(1/2面) |

- ※各電気器具のアンペア数は代表的な数値を示す。

Q.03

漏電遮断器は取り付けなければいけないのか。

A.03

過去に漏電した機械にさわり感電死亡した事故が発生しています。それらの感電事故は多発する訳ではありませんが、漏電遮断器が取付けられていたら防げた例も少なくありません。

したがって、感電事故を未然に防ぐために漏電遮断器の取り付けをおすすめしています。

漏電遮断器について「電気設備技術基準」では、次のように定めています。

- (地絡に対する保護対策)

第15条 - 電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

- (地絡に対する保護措置)

第64条 - ロードヒーティング等の電熱装置、プール用水中照明灯その他の一般公衆の立ち入るおそれがある場所又は絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路には、地絡が生じた場所に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。

となっています。

また、内線規程では、「住宅に施設する低圧の電気機械器具に電気を供給する電路には漏電遮断器を施設すること」(1375節1条5項)と記されており、単相3線式電路については、「単相3線式電路に施設する漏電遮断器は、中性線欠相保護機能付きのものとすること」(1375節2条5項)と記されています。

また「電気設備技術基準の解釈」では以下のように規定されております。

第36条【地絡遮断装置の施設】(省令第15条)金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

- 機械器具に簡易接触防護装置(金属製のものであって、防護装置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合

-

機械器具を次のいずれかにの場所に施設する場合

- イ)発電所又は変電所、開閉所若しくはこれに準ずる場所

- ロ)乾燥した場所

- ハ)機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所

-

機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合

- イ)電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの

- ロ)ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの

- ハ)誘導電動機の2次側電路に接続されるもの

- 二)第13条第2号に掲げるもの

- ※「水気のある場所」とは、魚屋、洗車場その他水を扱う場所、水を扱う場所の周辺その他水 が飛び散るおそれがある場所又は地下室のように常時水が漏出し若しくは結露する場所をい います。

(解説 電気設備の技術基準)

なお、ここで省略した詳細につきましては関係法令をご確認ください。

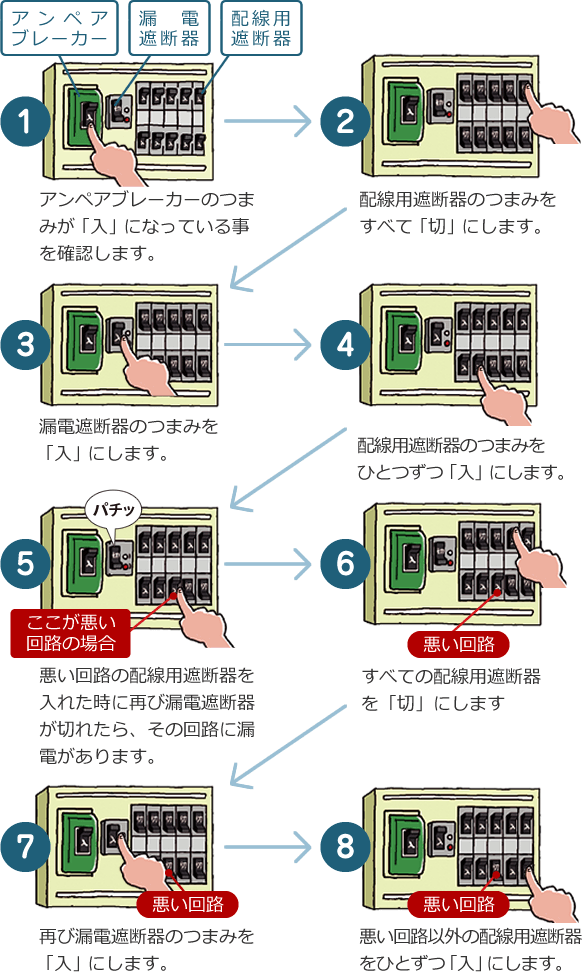

Q.04

漏電遮断器が動作した場合の復帰の手順を教えてほしい。

A.04

- ※イラストの分電盤スイッチの配置は一例(アンペアブレーカーがない場合もあり)です。

Q.05

漏電遮断器が時々切れるけど心配ないか。

A.05

漏電遮断器が動作して切れる原因としては、

- 電気の使いすぎ

- 屋内配線や家電機器などの漏電

- 無線や落雷の影響

- 漏電遮断器自体の故障

- 異常電圧の発生(中性線の欠相)

- 感震ブレーカーのセンサーが動作した場合

以上が、一般的に考えられます。1番であれば電気の使用量を抑える事で切れることがなくなりますが、電気をあまり使用していないにも関わらず頻繁に切れるようでしたら、2番~5番が原因となっていることも考えられますので、ご契約されている小売電気事業者にご相談ください。

Q.06

単相3線式配線とはどのような配線方式か。

A.06

一般的に住宅に電気を送る方法としては、電線が2本の単相2線式配線と3本の単相3線式配線があります。単相2線式配線では100Vの電気機器しか使用できませんが、単相3線式配線では100Vの電気機器の他に比較的容量の大きなクーラーや電磁調理器などの200Vの電気機器も使用することができます。

また、この方式は単相2線式配線に比べると電気の損失や電圧降下が低減されるため経済的に有利な配線方式です。

単相2線式100Vの配線図

単相3線式100V/200Vの配線図

Q.07

単相3線式配線ではなぜ欠相事故が起きるのか。

A.07

単相3線式配線は、100Vと200Vの電気機器が使用でき便利なうえ、単相2線式配線に比べ経済的な配線です。しかし、中性線が開閉器の端子部分などで接触不良を起こすと、電圧線と中性線の間の電圧のバランスが崩れ、電気機器を焼損することがあります。これを、中性線の欠相事故といいます。

Q.08

保安協会で不具合箇所を改修してほしい。

A.08

当協会では、お客さまの設備が安全に使用していただいているか、点検をさせていただいております。

その結果、修理の必要な箇所が発見されれば、お客さまにお知らせしておりますが電気工事は行うことができません。電気工事は、お知り合いの電気工事店でお願いします。

Q.09

白熱電球がよく切れて困る。

A.09

白熱電球の寿命は使用する場所や点灯している時間によって異なりますが、寿命は1000時間位です。電球形蛍光灯は6,000時間位、LED電球は40,000時間位と言われています。今後は省エネ効果も考慮し、LED電球への交換をお勧めします。

Q.10

コンセントを増設したいが費用はどのくらいかかるのか。

A.10

費用については工事方法などにより異なりますので、一慨に言えません。費用については、お知り合いの電気工事店に相談してください。

Q.11

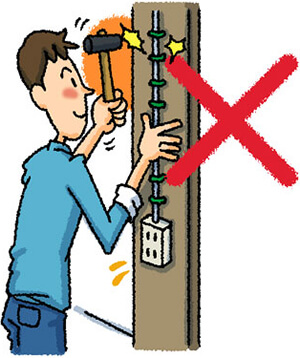

電気コードを金属製のステップルで壁に固定してはいけないとの事ですが、法的根拠を教えてください。

A.11

電気設備に関する技術基準を定める省令第56条に以下のように記載されています。

「配線は、施設場所の状況および電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない」

内線規程3編2章3203節〈コード及び移動電線など〉の中には、以下のように記載されています。「コードは電球線及び移動電線として使用する場合に限るものとし、固定した配線として施設しないこと」

ビニルコードは小容量の可搬形や移動形の電気機器を使用するための電線で、配線に用いる電線に比べると、許容電流が小さく、たくさんの電流を流すと異常に熱くなり焦げるなどの危険が生じます。このため、ビニルコードを配線に使うと、過熱に気づかず火災につながる恐れがあります。さらに、被覆が弱いのでステップルなどで固定すると、被覆や心線を傷つけ危険なので、配線として使うことが禁じられています。

Q.12

家庭のブレーカーやコンセントは、有資格者(電気工事士)でないと、取替工事をしてはいけないのでしょうか

A.12